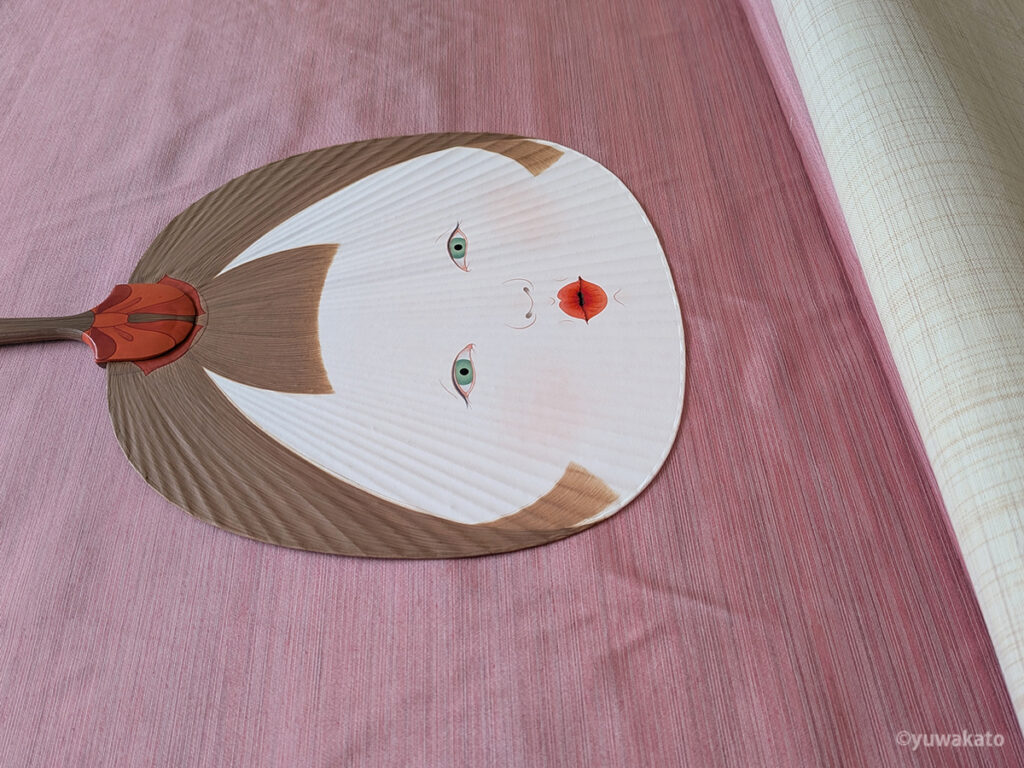

《息うちわ ふう》2025

先月のことですが、描き上げた団扇の作品、《息うちわ ふう》を携えて西荻窪にある数寄和さんを訪問しました。団扇掛けを仕立てていただくためです。この工程は団扇にとっては居所を決める大切な仕上げであり、私が毎回楽しみにしているひとときです。

前回、団扇の作品を描いた際は、柄(え)が下になる通常の向きで描いたので、団扇掛けの糸の輪に団扇の柄を上から差し込む形で、すっと固定していただくことが出来ました。ところが今回の図案では、上下逆の向きに描いてしまったのです。頭の片隅で「逆さだと、一体どうやって掛けるのだろう?」と思いながらも、「数寄和の岸田さんなら何とかしてくださるはず!」とこっそり期待して。

前回制作した《うちはらふ(婦) 日向子》 2023 部分。数寄和さんで仕立ててもらった団扇掛けに収まって。風呂敷を解いて「こちらが今回お願いしたい団扇です」と差し出すと、岸田さんは少し驚かれた表情に。

「え!この向き? …作家は時々暴走するからなあ。納期も迫る中で今日持ってきて、これ…。悩ましい。どうやって掛けられるようにしよう。下の部分を糸で挟むと、紙が裂けてきてしまうし…。んんん、何とか考えます」

…ごめんなさい。しかし、そう言ってくださると、信じていました!!

とはいえこうした綱渡りのような納品は、毎度反省すべき私の悪癖です。そして、そこをどうにか間に合わせてくださる額装師・軸装師の皆さまに、この場をお借りしてお礼を申し上げたい気持ちです。

沢山の裂が大切に仕舞われている収納。どんな裂を見立てていただけるのかと、いつもわくわくします。「この子は何歳くらい?」

岸田さんは、ぎっしりと裂の収まった備え付けの収納を開けられ、似合いそうなものをしゃがみ込んで探しながら、そう私に尋ねられました。

「幼稚園か、小学一、二年くらいの幼い子です」と答えると、

「なるほど。じゃあ可愛いほうがいいな」と、可愛らしいピンク色の裂を出して、団扇(以下、ふうちゃん)の後ろに当ててくださいました。

初めてお目見えするピンク色の裂の上に、ふうちゃんをそうっと置かれます。これまで私の作品用としてはお目見えしたことのない、思いがけない色の登場に思わず「可愛い!」と声が出ます。岸田さんも「うん、可愛いね。肌の色に合っていて、顔色がよく見える」と、にこやかにおっしゃいました。

不思議なもので、裂を変えるとふうちゃんの顔色ががらりと変わります。どんなに良い色でも、合わなければどこか血色が悪く見え、ぴたりと合う色だと頬がぽっと上気して、なんとも健康そうに見えるのです。これまで描いてきたどの団扇の顔も、皆そうでした。

水色の裂。光沢があり、模様も面白い洒落た裂ですが、ふうちゃんにはどこかしっくりこないよう。一緒に対応してくださった女性と「いいですね」と盛り上がっていると、岸田さんはふと、

「みんなに良いと言われると、違うのにしたくなる」と笑いながら、更に別の裂も取り出しはじめられました。

「こういうときのために、加藤さんのポップな作風に似合いそうな裂を、少し増やしておいた。今は裂を作るのもどんどん大変になってきているから…先手、先手でね!」

そうおっしゃる岸田さんの言葉がひたすら光栄で、ありがたさと共に自分の中で次の作品の創作意欲がふくふくと沸いてくるのを感じました。

検討し終えた裂を戻される岸田さん。

ふうちゃんが配置される中央の裂は先ほどのピンク色のものに定め、上下に合わせる裂を様々に検討していきました。次々に惜しみなく美しい裂を当てていく贅沢さは、さながら花嫁の衣装選び。娘に付き添う母親の心境をうっすらと想像してみたりして。

裂が変わる度、ふうちゃんは田舎娘になったり、ちょっと都会っ子になったり。或いは由緒ある家のお孫さんのように見えたりも。人の生い立ちや置かれた環境なんかを「背景」と呼ぶのは、よく言ったものだと思わされます。

次々に重ねられる裂たち。方向性が定まってきたことで、次第に近い色のものが並び始めます。最終的に選ばれたのは、本人が一番居心地よさそうに見える裂。おぼこい可愛さに落ち着いて、どうやらふうちゃんは素直に育った田舎のお嬢ちゃんだったようです。

とても居心地がよさそうです。

さて、もう一人にも裂選びを。対になる作品《息うちわ はあ》の、はあちゃん用です。

本来であれば完成した本人を連れてきて、色々な裂を当てながら選ぶのですが、今回はまだ描きあがっていなかったため、仕上がり前に裂を決めることになりました。

はあちゃんの髪の色はふうちゃんと同じ茶色で、水色のリボンをつけている、ということは予め決めていました。そこで、手元にあった名刺サイズの水色の紙をふうちゃんのリボン部分に重ねて赤色を隠してみることに。これで水色のイメージで方向性を探りはじめたのですが、これがどうにも、おでこに冷えピタを貼ったよう。

冷えピタ。

先程までと同様に、また様々に裂を置き換えて検討しているうちに、ふうちゃんの表情がふわっと変わる裂がありました。細かな横線の入った裂です。

「爽やかな感じがしてきましたね」とお声掛けすると、岸田さんは「風が吹いたからね」とおっしゃって、裂の上でなびくように手を動かされ、「横の線は風だから」と静かに教えてくださいました。なるほど、そういうものの見方があるのかと、私ははっとさせられました。その瞬間は、私の頭の中にも風がすっと吹き抜けたようでした。

横線模様の裂に合わせる裂を丁寧に検討される岸田さん。その一挙一動を間近で拝見出来る時間は、密かに心が高鳴ります。裂選びを続けるうちに、良い組み合わせがいくつか見えてきました。ただ、水色のリボンに合わせた寒色ゆえか少しクールで、どこか都会的な印象の子に。

「出来れば、さっきの田舎娘と近所に住んでいる雰囲気がいいです」とお願いすると、

「勿論わかっているよ、そういうつもりだろうなと!その上でいろいろやってみている…」

そうおっしゃって、にこりとされる岸田さん。すべてを伝えなくとも、こちらの意図を汲んでくださる確かな感覚と、そこから色彩を導く鋭い眼識に、私は密かに信頼を寄せています。

かくして、実物ではない分やや難航したものの、はあちゃん用の裂の組み合わせも無事に決定しました。最後はふたつの候補で迷いましたが、団扇掛けとしてのデザイン性よりも、そこに感じられる風景のようなものを大切にして選びました。

下に敷かれている方の、細かい縞模様の裂に決まりました。とても素敵な裂の組み合わせ。はあちゃんは、生まれる前から住む場所が決まっているのです。

それはそれで、祝福されているようで幸せな感じがします…と、これは制作が間に合わなかった言い訳ですね!次回からは、作品はもう少し早く仕上げられるよう努めます(と言い続けて15年ほどの年月が過ぎ去りました)。

*

佐藤美術館で開催されていた「デザインとアートの狭間から」展にて、こちらの《息うちわ ふう》《息うちわ はあ》を展示しておりましたが、この記事を綴るのがすっかり遅くなってしまい、つい先日、会期が終了してしまいました。次は、10月の個展にての展示を予定しております。また近くなりましたら、お知らせページにてご案内いたします。岸田さんが見立ててくださった、団扇の住まい兼衣服に、にこやかにおさまったふたりの団扇ちゃんを、ご覧いただけましたら幸いです。

おまけ。子供にお布団を掛けるよう。